В новом дайджесте проанализировали ситуацию в майнинг-секторе за месяц, обсудили криптобезопасность и вспомнили о проблемах Garantex.

Хакерские атаки стали неотъемлемой частью индустрии. Им подвержены как мелкие проекты, так и большие централизованные платформы. Самый яркий пример — взлом Bybit, хотя он и не привел к краху площадки или проблемам для пользователей. Но, помимо очевидной, подсветил другую, не менее важную проблему.

Читать Новости индустрииВажные новости индустрии и ее участниковВопросы к Hyperliquid, проблемы Garantex и $2 млрд для Binance

Динамика активовДинамика ведущих активов за месяц (BTC, ETH), основные показатели DeFi-сегмента, динамика ETFПессимизм на рынке, падение TVL и оттоки из ETF

Лонг месяцаРазбор ключевых трендов, событий и идей, влияющих на индустриюПочему безопасность — это утопия?

МайнингСамые важные новости про майнингХешрейт на максимуме, положение майнеров и успешный одиночка

ИИСамые важные новости по ИИОграничения для DeepSeek, цензура в Китае и «живые» роботы

ТопыРейтинги монет/проектов/протоколов/тапалок и т. д. ИнтервьюРазговоры о важном с представителями криптоиндустрииЖизнь после Bybit — интервью с экспертом по внедрению инструментов криптобезопасности HAPI Ираклием Дизенко

Хакерские атаки стали неотъемлемой частью индустрии. Им подвержены как мелкие проекты, так и большие централизованные платформы. Самый яркий пример — взлом Bybit, хотя он и не привел к краху площадки или проблемам для пользователей. Но, помимо очевидной, подсветил другую, не менее важную проблему.

18 марта ончейн-детектив ZachXBT справедливо заметил, что процедуры KYT и KYC не слишком эффективны, если речь идет о хаках. Такой вывод он сделал после «долгих часов, проведенных за помощью в замораживании средств от взлома Bybit». Однако самое интересное в его сообщении — претензии к децентрализованным протоколам.

За неделю после взлома Bybit (по состоянию на 2 марта) мультичейн-протокол THORChain обработал рекордные $4,66 млрд свопов. Общая активность составила 5,9 млрд транзакций. Это принесло сети доход в $5,5 млн от комиссий.

Аналитики не стали искать совпадений, а прямо заявили — злоумышленники использовали THORChain, ParaSwap, Mantle и DODO для обмена и отмывания средств. Через несколько дней Bybit призвала ДАО ParaSwap заморозить и вернуть 44,67 wETH (~$100 000 на тот момент), заработанные на комиссиях с транзакций группировки Lazarus Group.

Но тут возникла дилемма: отказ от возврата накладывает тень на репутацию платформы и вообще может расцениваться как содействие злоумышленникам, но как же быть с ключевым принципом децентрализованных протоколов: «Код — это закон»?

Схожая ситуация сложилась и с THORChain. Голосование касательно блокировки транзакций хакеров отменили, что привело к уходу основного разработчика протокола под ником Pluto. Его поддержали коллега Олег Петров и валидатор под псевдонимом TCB, но на этом все и закончилось. Дальше вся индустрия просто наблюдала за «децентрализацией в действии» и подсчитывала, сколько заработали протоколы.

Инцидент поднял, по сути, философский вопрос: можно ли пожертвовать основополагающим принципом или сектор DeFi останется местом, удобным для злоумышленников?

Сценариев, как кажется сейчас, всего три:

На текущий момент реализацию последнего сценария представить трудно. Об этом говорит и ZachXBT:

«Эта индустрия обречена, когда дело доходит до эксплойтов/хаков. К сожалению, я не знаю, сможет ли она самостоятельно оправиться, прежде чем это сделает правительство ей в ущерб».

Возможно, именно угроза регуляторного вмешательства заставит сектор найти способ защитить себя без ущерба для принципов децентрализации.

Алиса Дитц

Март начался с кадровых перестановок в руководстве Ethereum Foundation (EF) — новыми соисполнительными директорами стали Сяо-Вэй Ван и Томаш Станчак. Занимавшая пост CEO Айя Миягучи перешла на должность президента организации.

Почти следом за этой новостью появилось предложение касательно борьбы с централизацией и MEV в сети второй по капитализации криптовалюты. Ethereum-исследователь под ником malik672 заметил, что по состоянию на февраль 2025 года около 80% блоков сформированы всего двумя организациями:

«Это подрывает децентрализованный дух Ethereum. MEV — ценность, извлекаемая путем перестановки или цензурирования транзакций, — остается проблемой, поскольку продвинутые игроки доминируют в экосистеме Proposer-Builder Separation (PBS)».

Он предложил механизм, который подразумевает участие всех клиентов в формировании блоков, а не только валидаторов и предполагаемых в PBS билдеров.

Тем временем разработчики Ethereum готовятся к очередному крупному обновлению — Pectra. Однако не все пошло по плану: 5 марта тестнет Sepolia в течение нескольких часов не обрабатывал транзакции. Проблемы усугубило вмешательство злоумышленника. Для проверки апгрейда разработчики запустили новую тестовую сеть Hoodi, где 26 марта команда успешно развернула обновление.

13 марта разработчики The Open Platform объявили о запуске новых функций — Trade и Earn. Через несколько дней команда некастодиального кошелька TON Space добавила возможность оплаты сетевых комиссий в Telegram Stars.

16 марта Solana отпраздновала пятилетие. За прошедшее с момента создания генезис-блока время сеть обработала свыше 408 млрд транзакций, в том числе $987 млрд на DEX. Работоспособность сети поддерживают более чем 1300 валидаторов. Подробнее о пяти ключевых событиях в истории шестой по капитализации криптовалюты читайте в формате News+:

Solana отпраздновала пятилетие: от COVID-19 до крипторезерва СШАЗнаковым событием марта стало решение Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) отозвать апелляцию в деле против Ripple. На этом фоне котировки XRP взлетели на ~15%. Цена токена поднялась к отметкам вблизи $2,6.

В ответ компания отказалась от встречной претензии. Дальнейшие шаги по делу зависят от результатов «голосования Комиссии, составления окончательных документов и рутинных судебных процессов», подчеркнул главный юрист фирмы Стюарт Олдероти.

«SEC оставит $50 млн из $125 млн штрафа (уже внесенные на депозитный процентный счет), а остаток вернет Ripple. Агентство также попросит суд отменить стандартный запрет, который был наложен ранее по его запросу», — пояснил он.

Не обошлось и без традиционных сообщений от Strategy. В начале месяца она отличилась самой маленькой сделкой по покупке биткоинов — всего 130 BTC на $10,7 млн. Однако 24 марта основатель фирмы Майкл Сэйлор сообщил о приобретении 6911 BTC на $584,1 млн.

На тот момент крипторезервы поставщика аналитического ПО составляли 506 137 BTC. Для дальнейших сделок компания планирует привлечь до $21 млрд через продажу акций класса А.

В конце месяца неприятное произошло с Hyperliquid: команда сняла с торгов бессрочные фьючерсы на токен JELLYJELLY решением валидаторов из-за «подозрительной активности на рынке». Это спровоцировало дискуссию в сообществе касательно децентрализованности проекта.

Так, CEO Bitget Грейси Чен отметила, что принудительное закрытие позиций создало опасный прецедент. По ее словам, дизайн продукта Hyperliquid содержит критические изъяны в виде смешанных хранилищ и отсутствия лимитов, которые подвергают пользователей системному риску.

Эксперт: Hyperliquid открыла двери для «народной» охоты на китовВ начале марта биржа Binance объявила о прекращении поддержки девяти стейблкоинов (USDT, DAI, UST, PAXG и других) на территории Европейской экономической зоны в связи с необходимостью соблюдения требований MiCA.

Помимо этого, биржа заблокировала маркетмейкера, который обслуживал проекты GoPlus Security (GPS) и MyShell (SHELL), из-за манипуляций с ордерами или ликвидностью. Другое решение связано с сотрудником команды Binance Wallet — его отстранили от работы за инсайдерскую торговлю токенами UUU.

Из позитивных новостей — платформа получила $2 млрд инвестиций от базирующейся в Абу-Даби инвестиционной компании в области ИИ и передовых технологий MGX.

Другая биржа — Bybit — продолжает наблюдать за похищенными в результате взлома средствами. По данным CEO компании Бена Чжоу, 77% активов все еще можно отследить. Ближе к концу месяца топ-менеджер уже заявил о 89%. При этом 7,6% средств «ушли в тень», еще 3,5% заморожены.

В Bybit опровергли ограничения на депозиты с Trust WalletВ то же время OKX остановила работу агрегатора децентрализованных бирж для предотвращения «дальнейшего злоупотребления» со стороны северокорейской хакерской группировки Lazarus.

С 12 марта биткоин-биржа Kuna закрыла прием депозитов в рамках подготовки к полному прекращению работы. С 30 апреля платформа отключит серверы.

В минувшем месяце сразу две торговые площадки попали в заголовки новостей с планами по получению публичного статуса. И если Kraken еще не подтвердила информацию о IPO, то eToro уже подала в SEC форму F-1.

Автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» и предприниматель Роберт Кийосаки вновь предсказал неизбежный экономический кризис.

«Биткоин — скам? Может быть… Но точно не больший, чем доллар США и банковская система, начиная с ФРС. Они банкстеры. […] Этот преступный картель не сможет существовать долго. Я предсказываю крах нашей финансовой системы», — написал он и призвал покупать первую криптовалюту.

Вместе с этим аналитик платформы Nexo Илья Калчев допустил коррекцию цифрового золота до $72 000, а экс-глава BitMEX Артур Хэйес пошел еще дальше — до $70 000. Однако благодаря стимулированию экономики со стороны ФРС биткоин вполне способен вырасти в цене в десять раз, не исключил эксперт.

Интересные заявления прозвучали от известного критика биткоина Питера Шиффа. Сначала он призвал Конгресс начать расследование действий президента США Дональда Трампа в сфере криптовалют, а потом объявил о приеме BTC в качестве подарка на день рождения в собственный резерв цифровых активов.

«Для прозрачности я перевел свой стратегический BTC-резерв с биржи на аппаратный кошелек. Сегодня мне исполняется 62 года. Чтобы сформировать фонд бюджетно-нейтральным способом, как и правительство США, вместо подарков я принимаю биткоин», — написал Шифф.

В марте хакеры Lazarus продолжили привлекать к себе внимание. Так, специалисты CertiK обнаружили перевод 400 ETH (~$752 000) на криптомиксер Tornado Cash и связали его с северокорейской группировкой. Она же могла быть причастна к публикации на платформе GitHub шести зараженных npm-пакетов, способных в том числе красть ключи от криптокошельков.

За минувший месяц несколько пользователей стали жертвами атак, но инициированных уже другими злоумышленниками. В Великобритании мошенники воспользовались утечкой персональных данных жителей графства Кент для кражи приблизительно $1,2 млн в криптовалюте у девяти человек, а один из трейдеров потерял $1,82 млн из-за фишинга.

2 марта известная Onlyfans-модель Amouranth (Кейтлин Сирагуса) подверглась реальному нападению: в ее дом ворвались вооруженные грабители и потребовали доступ к цифровым активам.

Новости о введении США торговых пошлин на импорт из Канады сыграли на руку злоумышленникам. Местные регуляторы предупредили, что неизвестные продвигают фейковые криптовалютные платформы и используют ИИ для придания большей легитимности своим схемам.

6 марта стало известно, что компания Tether заблокировала кошельки российской биржи Garantex на сумму более 2,5 млрд рублей. В комментарии ForkLog основатель AML-сервиса BitOK и криптоинвестор Дмитрий Мачихин отказался оценить обоснованность этих действий, но подтвердил, что вероятность связи с санкционным давлением существует. При этом эксперт не исключил и конкурентную борьбу.

По мнению директора по аналитике «Шард» Федора Иванова, ситуация имеет многоуровневые причины, связанные как с международными санкциями, так и с противодействием отмыванию денег. Для российских пользователей инцидент означает усиление рисков, связанных с использованием активов, прошедших через проблемные площадки.

«В данном случае надо понимать, что криптовалюта, прошедшая через кошельки Garantex всегда имеет риски быть заблокированной. При этом, вероятнее, что это сделает не эмитент, а какая-нибудь биржа или обменник», — заявил Иванов в комментарии ForkLog.

Блокировку доменов Garantex и заморозку $26 млн подтвердил Минюст США. По мнению ведомства, платформа способствовала отмыванию денег транснациональными преступными организациями, включая террористические, а также нарушала международные санкции. С 2019 года оборот цифровых активов на бирже составил не менее $96 млрд.

В рамках дела американские власти предъявили обвинения гражданину Литвы Алексею Бещекову и россиянину Александру Мира Серде (ранее Александр Нтифо-Сиао), проживающему в ОАЭ. Обоим вменяют сговор с целью отмывания денег с максимальным наказанием до 20 лет тюрьмы.

Помимо этого Бещекова обвинили в нарушении санкций и ведении нелицензированного бизнеса по переводу денег (в совокупности до 25 лет заключения). Его задержали во время семейного отдыха на побережье Варкалы (Индия).

Во второй половине марта специалисты аналитической компании Global Ledger выяснили, что Garantex переводит средства на новую платформу под названием Grinex — на 19 марта объем транзакций составил $36 млн. Согласно представителям новой платформы, она получила часть клиентской базы Garantex, приняв на себя обязательства перед пользователями с прозрачной историей.

Дмитрий Мачихин: дело Garantex плохо пахнетВ начале месяца OFAC добавило в санкционный список 44 биткоин- и пять Monero-адресов, имеющих отношение к закрытому даркнет-маркетплейсу Nemesis Market. При этом управление сняло экономические ограничения с Tornado Cash после «пересмотра новых правовых и политических вопросов», связанных с криптобизнесами.

Подразделение финансовой разведки Комиссии по финансовым услугам Южной Кореи сообщило о блокировке 17 иностранных криптобирж в Google Play. По мнению властей, этот шаг позволит предотвратить отмывание денег и потенциальный ущерб местным пользователям.

Интервью с Ираклием Дизенко — экспертом по внедрению инструментов криптобезопасности HAPI.

ForkLog: Взлом Bybit стал одним из самых масштабных инцидентов в истории: технически сложная атака, критический объем выведенных средств. Многие считают, что после этого индустрия оказалась в новой реальности. Как вы оцениваете последствия этого взлома?

Ираклий: Индустрия восприняла это спокойно и быстро пошла дальше. Конечно, реакция случилась — сумма действительно беспрецедентная. Возможно, крупнее было только при взломе Bitfinex — и то уже после значительного роста биткоина и эфира. А здесь, в моменте, это один из самых масштабных взломов.

Тем не менее рынок переварил его практически мгновенно. Реакция — буквально в течение нескольких часов, а затем просто общее падение крипторынка. Но, честно говоря, не факт, что эти события напрямую связаны. Мы, наоборот, ожидали более сильной реакции, особенно моментальной.

Первый вопрос, который возникает у всех: за чей счет будут покрыты убытки? Потому что сумма в районе миллиарда долларов — это очень сложно для одной компании. Хотя Bybit заявляет, что у них все под контролем, звучит это как минимум странно. Встает вопрос: сколько они зарабатывают? И это не праздное любопытство — просто трудно представить, чтобы частная компания могла единовременно покрыть такую потерю из-за собственной ошибки.

При этом, как ни удивительно, мы не видим проблем с выводом средств у пользователей — жалоб нет, все работает стабильно.

Что касается самого взлома — он действительно был сложным. Был атакован сервис, отвечающий за подписание транзакций. Насколько можно судить по открытой информации, использовалась социальная инженерия: взломали сотрудника или его ноутбук. Точные детали неизвестны, но они явно выжидали подходящий момент, чтобы внедрить вредоносное ПО.

Сегодня взломы становятся все более изощренными. Это уже не просто поиск уязвимостей в смарт-контрактах. С 2000-х по 2025 год индустрия проделала колоссальный путь. Сейчас в фокусе не столько аудит, сколько внедрение инструментов криптобезопасности и — шире — стандартов безопасной разработки.

Как ни парадоксально, взлом произошел именно на стыке этих решений. Там, где ты понимаешь, что нужно внедрить дополнительную защиту, именно там и происходит взлом.

Это напоминает нам, что мы по-прежнему уязвимы. Как только мы делегируем кому-то часть процессов — появляется лазейка. Возможно, команда Bybit недостаточно четко выстроила внутренние процедуры: да, они подписывают транзакции, используют ключи, но, возможно, не всегда проверяют, что именно подписывают. Это проблема.

И наконец — более глобальный аспект. По имеющимся данным, за атакой стоит хакерская группировка из Северной Кореи. И тут возникает серьезный вопрос: если существуют юрисдикции, где хакерская деятельность не просто не пресекается, а поощряется, значит, по-настоящему в безопасности мы быть не можем.

Говорят, там есть целые этажи, где сотрудники круглосуточно ищут уязвимости в системах. Это уже не про энтузиастов, случайно нашедших баг в смарт-контракте. Это работа. Люди объединяются в группы, действуют системно и, возможно, финансируются государствами.

И вот это, пожалуй, самое тревожное — не технические уязвимости, а то, что хакерство становится организованной индустрией.

ForkLog: Хакер, взломавший Curve, публично заявил, что возвращает украденные средства, оставляя себе 10% в качестве «вознаграждения». Тогда это сопровождалось рассуждениями о том, что эпоха крупных ончейн-взломов уходит: все отслеживается, средства не спрячешь, а попытка отмыть — себе дороже. Но кейс Bybit, похоже, опроверг эту уверенность. Как вы это оцениваете? Насколько сегодня возможны эффективные атаки, несмотря на прозрачность блокчейнов?

Ираклий: Да, действительно, тогда казалось, что ончейн-взломы становятся слишком рискованными. Все прозрачно, все отслеживается, и вероятность сохранить награбленное стремится к нулю. Но случай с Bybit показывает, что это не совсем так.

Одно из проявлений высокого уровня подготовки хакеров — это то, насколько оперативно они смогли использовать инструменты DeFi. Практически сразу были задействованы мосты, использован THORChain и, насколько я знаю, еще ряд решений.

Украденные средства были мгновенно перераспределены по другим активам и, по сути, как будто прошли сквозь сито. Их не успели зафиксировать в блокчейне в удобной для мониторинга форме.

Tether сейчас, конечно, пытается что-то блокировать, но большая часть средств продолжает свободно обращаться. Проблема в том, что если эти токены начинают участвовать в рыночной торговле, обменах, движении по кошелькам — становится почти невозможно отследить их источник и применить к ним ограничения. Центральные контрагенты вроде централизованных бирж (CEX) уже не могут просто так их остановить.

Некоторые, как Hyperliquid, вообще заявляют, что «ничего не могут сделать». Это выглядит как уход от ответственности.

ForkLog: А как, на ваш взгляд, можно было бы решать такие кейсы на уровне архитектуры блокчейнов и платформ?

Ираклий: Тут мы как раз подходим к важному различию. У централизованных бирж есть преимущество: неважно, с какого аккаунта или через какой чейн поступили средства, — если есть признаки, что они скомпрометированы, аккаунт просто блокируется. Вы не сможете вывести эти активы, пока не проведется разбирательство.

Например, если вы получили эфир и хотите вывести его в Solana, сделав бридж и, по сути, обелив средства, CEX может это остановить.

В DeFi-сегменте все иначе. Если активы были украдены или имеют высокий риск-профиль (например, связаны с мошенничеством или гэмблингом — в некоторых юрисдикциях это уже считается основанием для блокировки), то достаточно прогнать их через бридж — и они «очищаются».

Хотя провайдеры обладают всеми техническими возможностями отслеживать кроссчейн-транзакции, на практике они этим почти не занимаются. Проблема в том, что архитектура блокчейнов устроена так, что один чейн не доверяет другому.

Если транзакция прошла в Ethereum и отправлена в Solana через мост — для Solana она по умолчанию невалидна. Нужны внешние оракулы или сервисы, которые передают информацию из одного чейна в другой. Но большинству блокчейнов это не интересно — они фокусируются только на собственной экосистеме, и то не всегда эффективно.

Это напоминает историю с мобильными операторами в 1990-х в СНГ. Тогда они не блокировали SIM-карты: если телефон был украли, им было важно просто получить нового абонента. У блокчейнов похожая логика: если пользователь пришел с активом — пусть даже отмытым — ничего страшного, это просто еще один юзер.

Идея отслеживания и ответственности переложена на плечи конечных протоколов, а у них просто не хватает инструментов. Плюс — им самим невыгодно отсеивать пользователей, это ограничивает рост.

Ну и наконец, если мы посмотрим на эффективность KYC/AML во всем мире — статистика там совсем не радужная. Все эти глобальные процедуры в сумме выявляют около 0,05% подозрительных средств. А страдают от них 100% пользователей. То есть на проверку тратятся миллиарды, а результат — мизерный.

ForkLog: Вы говорите о системах AML в традиционных финансах?

Ираклий: Да. Отсутствие AML в крипте, конечно, сильно упрощает жизнь пользователям. Мы, например, в рамках своего проекта внедряли протокол, который позволяет DEX-платформе проверять, не находится ли адрес под подозрением. Проблема в том, что это требует затрат на газ — каждую транзакцию приходится дополнительно проверять. А по нашей выборке подозрительной оказывается примерно одна из десяти тысяч.

Но тут все как с полицией: если полиция просто присутствует в городе, это уже снижает уровень преступности. Хотя кажется, что она ничего не делает. Так и здесь — само наличие инструмента, способного фильтровать подозрительные транзакции, уже оказывает эффект. А многим кажется, что безопасность — это что-то само собой разумеющееся. И вот это тонкий момент.

ForkLog: Наверное, в DeFi-сегменте стоит заранее подумать о собственных защитных механизмах — до того, как в игру всерьез вступят регуляторы.

Ираклий: Да, это звучит разумно. Все ждут регулирования сверху, а может, стоит подумать о чем-то снизу?

Это может звучать немного утопично, но представьте: DEX-платформы на одном чейне объединяются в экосистему и договариваются об общих правилах. Да, в DeFi все децентрализовано и разрозненно, но это не мешает сформулировать минимальный свод принципов — ради честной конкуренции. Мы по-прежнему боремся за пользователя, но могли бы делать это в рамках единых условий.

Тем более что еще год-два назад мало кто верил, что DEX-сегмент вообще переживет криптозиму. А он не только выжил, но и трансформировался, начал перетягивать трафик.

Сейчас, пока идет активный рост, всех больше интересует масштабирование, чем безопасность. И это нормально для стадии роста. Но факт остается фактом: ни пользователи, ни сами протоколы не готовы платить за безопасность — до тех пор, пока не случится что-то серьезное.

ForkLog: Старый принцип «не твои ключи — не твои деньги» по-прежнему справедлив. Но, похоже, по мере того как криптовалюты становятся массовыми мы входим в новую фазу, и одних только дежурных напоминаний уже недостаточно. Кажется, сами платформы должны взять на себя часть ответственности. Есть ли здесь какое-то инженерное решение? Может, вы сами над этим работаете?

Ираклий: Да, таких разработок много. Каждая команда предлагает что-то свое. У нас, например, есть HAPI-протокол — наш флагманский продукт. Он работает ончейн и содержит базу адресов, замеченных в хранении украденных или связанных с мошенничеством активов.

Любой разработчик может подключить HAPI и ограничить доступ таких адресов к своему протоколу или продукту. У нас все открыто, решение полностью ончейновое. У многих это сделано офчейн — просто базы, где нет нежелательных адресов.

Но вопрос не только в технологии, а в подходе. Все больше пользователей хотят прозрачных и понятных правил.

Люди, которые давно в крипте, все еще стоят на позиции полной ответственности: ты сам хранишь свои активы, ты за них отвечаешь. И в этом заключается преимущество — никто не может их заблокировать.

Но при этом мы входим в противоречие: хотим полной свободы и полной безопасности одновременно. А это все сложнее совмещать, особенно в условиях массового принятия.

Проблема в том, что все мы пользуемся Tether и при этом фактически соглашаемся с тем, что наши токены могут быть в любой момент заблокированы. Обычно речь идет о достаточно крупных кошельках — самый «маленький» заблокированный, который я видел — на $100 000. И то он был привязан к пулу, то есть, скорее всего, просто участвовал в разбивке более крупной суммы.

Пока мы не видим блокировок на депозиты по $100–200, вероятно, в обозримом будущем их и не будет. Тем не менее сам факт остается: техническая возможность блокировки есть, и она используется.

Что касается регулирования: европейский закон MiCA вводит лимиты на платежи. Если сумма превышает установленный порог, необходимо проходить сложную процедуру подтверждения — с документами, бюрократией и всем сопутствующим.

Мы сейчас наблюдаем, как централизованные платформы начинают заново осваивать нишу платежных сервисов. Они воспринимают MiCA как возможность вернуться в бизнес: разрабатывают собственные программные надстройки поверх блокчейна, начинают кластеризовать адреса и выстраивать зоны доверия. Логика такая: в пределах этих адресов можно обмениваться активами, и за этим ведется наблюдение.

С технической точки зрения все это выглядит довольно спорно. Но если регуляция требует — скорее всего, это реализуют. Это шаг назад, безусловно. Но, похоже, он произойдет.

Альтернативный и, на наш взгляд, более технологически обоснованный путь — это MPC-кошельки. Речь идет о кошельках с многосторонним вычислением, в которых добавляются новые уровни взаимодействия: их можно привязывать, менять, защищать, передавать. По сути, обычный кошелек превращается в полноценный инструмент обмена.

Это действительно выглядит перспективно, потому что речь идет не о нормативных ограничениях, а о конкретных технологических решениях.

Но пока подобные кошельки используются очень ограниченно. Чтобы они стали массовыми, потребуется значительный объем работы. Хотя их преимущества очевидны, большинству пользователей они просто не нужны.

В реальности пользователей интересует совсем другое: закинуть $500 на Solana, купить токен и крутить мемы.

ForkLog: Про MPC-кошельки действительно говорят мало. Расскажите подробнее: что это такое и как они могут быть полезны?

Ираклий: Да, эта тема обсуждалась более активно около года назад, сейчас она немного отошла в тень. Но суть остается актуальной. MPC-кошелек позволяет вам, используя одну и ту же сид-фразу, создавать внутри нее структуру аккаунтов.

У вас появляется дополнительная аутентификация — например, через почту или номер телефона. Это дает возможность восстанавливать доступ или более гибко управлять хранением.

Появляется внутреннее пространство ваших кошельков, которое дает дополнительные возможности. Например, если вы создаете адрес в Solana, для нее вы новый пользователь. Но если связать этот адрес с существующим кошельком в Ethereum, то для экосистемы вы уже становитесь пользователем с историей.

Таким образом, фактически появляется сущность криптоаккаунта. Это можно рассматривать как зачаток цифрового паспорта пользователя в блокчейне.

Уже есть сервисы, которые развивают эту идею, в том числе и мы. Смысл в том, чтобы объединять данные в кластеры — именно этим мы и занимаемся HAPI: стараемся находить пользователей и объединять их в такие кластеры — естественно, не нарушая анонимность.

Все остается приватным, это принципиально. Мы не выясняем, кому принадлежит конкретный адрес, но анализируем, как кошельки связаны друг с другом. Это не наше ноу-хау, а достаточно распространенная практика.

ForkLog: Вы сказали «ждем регуляции». А что именно вы имеете в виду? Что она неизбежна? Или что она действительно нужна?

Ираклий: Скорее, и то и другое. Мы как индустрия уже давно вышли из статуса маргинального эксперимента — это полноценная отрасль, и она что-то значит. И да, регуляция нужна, но не сверху, а снизу.

То есть не хотелось бы, чтобы нас просто подвели под правила, например, ценных бумаг, как это раньше делала SEC, желая загнать все под одну нормативную базу с акциями. А это не совсем правильно. Потому что криптоактивы — это не производные финансовые инструменты, а скорее что-то ближе к деньгам.

По поводу MiCA — хорошо, что об этом вообще начали думать, но в европейском законе есть положения, которые кажутся чрезмерными. Например, вы не можете ограничить блокчейн лимитом на перевод — это технически невозможно.

Важно не забывать, что криптовалюта — лишь одно из применений блокчейна. По сути, у нас есть публичная база данных, и криптоассеты — лишь популярное, но производное использование этой базы.

Так что да, регуляция нужна. Но не сверху в виде приказов от чиновников, а снизу, когда индустрия сама договаривается об общих принципах. И тогда эти принципы уже могут быть оформлены в нормативную базу.

ForkLog: Ждем, когда на DEX начнут проверять паспорта.

Ираклий: Да, но DEX вряд ли будут делать это сами. Это будут делать провайдеры, которые оборачивают такие функции. Это как с цифровыми платформами — есть крупные игроки вроде Revolut, а есть мелкие команды, которые разрабатывают свои решения.

И вот такие команды будут предлагать надстройки: оборачивать кошельки в аккаунты, добавлять формы идентификации. По сути, это то же самое, что делает MPC-кошелек, но не обязательно создавать для этого целую компанию. Это может быть просто приложение или протокол.

Хотя, если подумать, криптостартап и есть цифровое решение, просто в более легкой, гибкой форме.

Есть еще один момент, который стоит упомянуть — не столько про DeFi, сколько про более широкую идею, которая, как нам кажется, становится все более актуальной. Речь о том, что мир движется от глобализации к расщеплению, к формированию отдельных кластеров.

Например, Северная Корея. Централизованно ворует деньги, имеет свое видение активов, которое заключается в том, что любой актив хороший, если его можно утащить себе в карман.

С другой стороны — Европа и Америка, у которых сейчас явно начинают расходиться подходы. Боюсь, через год они будут оценивать платежи по своей системе риска. То есть, условно, платеж из США может считаться более рискованным — и наоборот.

И тогда получится, что единой системы оценки активов, возможно, уже не будет. И это вызов для всех команд, потому что технически мы все еще работаем в рамках единого мирового пространства, но на практике и пользователи, и платформы начнут по-разному оценивать риск-профили активов, кошельков, транзакций.

Пока это еще не наступило, но мы явно движемся в эту сторону. И это тема, которую можно развивать и развивать.

ForkLog: Не очень понятно, как это вообще можно реализовать ончейн.

Ираклий: Ончейн — вряд ли. Но все, кто занимается безопасностью, так или иначе используют большие офчейн-базы.

Возьмем, например, историю с Bybit. Там заблокировали кошелек, якобы потому, что он использовался в Trust Wallet. Реальная причина совсем другая.

Была большая дискуссия: можно ли вообще определить, каким кошельком пользуется конкретный человек? На самом деле можно. Это достаточно сложная методика, но в ее основе — анализ комиссий и другой метаинформации, которую кошельки оставляют в чейне.

Да, стопроцентной метки нет, но при большом массиве данных можно с высокой вероятностью определить, откуда пришел платеж.

И вот это уже начало фильтрации пользователей по их кошелькам. Эта методика пока не используется напрямую как повод для блокировок, но данные уже собираются.

ForkLog: Напоследок несколько вопросов по прикладной безопасности. Сначала — для бизнесов. Где они чаще всего ошибаются сейчас? Есть ли какой-то типовой набор уязвимостей?

Ираклий: С бизнесами все плюс-минус стабильно. Мы уже прошли этап дырявых смарт-контрактов и взломов фронтендов. Тут видно, что и отдельные команды, и все сообщество проделали большую работу — обмениваются опытом, делятся решениями. Крупных инцидентов стало заметно меньше, хотя мелкие, конечно, продолжают случаться.

Серьезная проблема возникает в моменты взрывного роста пользовательской активности — например, как это было недавно с мемами. Тема уже на спаде, но тогда был реальный наплыв. Команды резко расширялись, нанимали людей, и возникал вопрос доверия.

Бывает, что ключи от продакшена лежат у программиста, которого никто даже лично не знает. И вот вы ему доверили половину платформы. Да, пусть у него нет доступа к кошелькам, но доступ к бизнес-логике или админке есть. Это риск.

Второй уязвимый канал — соцсети. Мы до сих пор наблюдаем взломы аккаунтов, фейковые розыгрыши, публикации от имени проектов. Медийная инфраструктура остается слабым звеном.

Раньше у централизованных платформ была большая проблема: когда у тебя десятки блокчейнов, сложно поддерживать все в актуальном и безопасном состоянии. Сейчас ситуация изменилась: новых чейнов почти не появляется, растет количество протоколов внутри существующих сетей. Поэтому эта проблема сейчас не так остро стоит.

ForkLog: А что насчет пользователей? С 2024 года в DeFi пришло много неподготовленных юзеров. Особенно с началом роста мемов и массового захода в Solana.

Ираклий: Если говорить про скам — большая часть пользователей теряет деньги не из-за классического мошенничества, а на самих торговых операциях.

Что интересно: в истории с Pump.fun мы как раз увидели некоторый позитив. То есть скама в виде «невозможно продать токен», rug pull и откровенных технически негодных контрактов стало меньше.

Почему? Потому что централизованные платформы вроде Pump.fun предоставляют один контракт и базовую проверку. То есть пользователи запускают токены через платформу, которая гарантирует хотя бы техническую пригодность.

До этого все было более хаотично — на Raydium и других агрегаторах выкладывали что угодно, и было непонятно, что ты вообще покупаешь. Сейчас хотя бы техническая фильтрация появилась.

Но все равно поведение пользователей стало ближе к казино. Мы видим, что многие воспринимают это как игру — угадать, вырастет ли токен. Если не повезло, цена упала до нуля, ну, значит, не повезло.

Это уже воспринимается как общее правило игры. И кажется, что аудитория с этим просто смирилась.

Самая большая угроза для пользователей — переход из Web 2.0 в Web3 без понимания, как именно устроено хранение данных в криптовалютах.

Поразительно, но с уязвимостями сталкиваются как пользователи с очень базовой интернет-грамотностью, так и те, кто обладают высоким уровнем технической информации. Все снова упирается в социальную инженерию.

ForkLog: Вы имеете в виду классические атаки вроде подмены адреса в буфере?

Ираклий: Да, это тоже есть — хоть и нечасто, но периодически всплывает. Есть и другие, более продвинутые схемы. Например, старая история, особенно характерная для TRON: за кошельками с высокой активностью целенаправленно следят и организуют атаки.

Один из приемов — вам дублируют транзакцию, подделывая адрес: первые и последние символы совпадают, а середина — другая. Еще может быть обратная транзакция с той же суммой, но в несуществующем токене.

Пользователь заходит в блокчейн-эксплорер, видит там «последний» адрес, копирует его, и отправляет средства мошенникам.

ForkLog: То есть это тоже можно считать социальной инженерией?

Ираклий: Да, по сути, это и есть социальная инженерия, просто более высокого уровня. Вы не общаетесь с пользователем напрямую, через мессенджеры или соцсети — вы общаетесь с ним через эксплорер. Инструмент, который изначально задумывался как средство повышения прозрачности и безопасности.

Сейчас эксплореры начали размечать подозрительные адреса с помощью внешних провайдеров. Но делают это, к сожалению, медленно.

ForkLog: К чему вы готовитесь в 2025–2026 годах? Какие направления кажутся вам перспективными?

Ираклий: Первое — мы по-прежнему готовимся к тому, что глобальный мир может окончательно разбиться на кластеры. Очень бы этого не хотелось, но тренд, кажется, идет именно туда.

Второе — мы продолжаем развивать направление с MPC-кошельками. Нам кажется, это точка, где можно сделать максимальный вклад и принести реальную пользу пользователю.

Кроме того, мы видим рост интереса со стороны криптопроектов к детализации взаимодействий. Пока сами пользователи до этого не дошли, но платформы уже активно интересуются не просто одним провайдером данных, а несколькими. Это важно — полагаться на одного поставщика риск-профилей недостаточно, потому что в разных юрисдикциях одна и та же активность может восприниматься по-разному.

После кейса Bybit всплеск интереса к безопасности усилился. Платформы все больше интересует не только защита хранения, но и оценка активов, с которыми они взаимодействуют.

ForkLog изучил динамику основных активов, DeFi-сектора и ETF (данные за 31 марта носят неполный характер).

Капитализация криптовалютного рынка в марте снизилась на 5,5% — с $2,92 трлн до $2,76 трлн. Биткоин подешевел на 2,1%, до $82 500; Ethereum — обвалился на 18,8%, до $1818.

В цифровых активах сохранился пессимизм, вызванный торговой политикой президента США Дональда Трампа и опасениями ее влияния на сроки возобновления смягчения политики ФРС.

Корреляция с фондовым рынком ослабла, невзирая на отсутствие заметного прогресса в продвижении биткоин-резерва в США на уровне отдельных штатов и государства в целом.

Дневной график BTC/USDT биржи Binance. Данные: TradingView.

Дневной график BTC/USDT биржи Binance. Данные: TradingView.

Дневной график ETH/USDT биржи Binance. Данные: TradingView.

Дневной график ETH/USDT биржи Binance. Данные: TradingView.

В топ-10 криптовалют по капитализации сопоставимые с цифровым золотом темпы понижения продемонстрировал XRP (-2,2%), а BNB подорожала на схожую величину (+2,1%). Первую монету поддержали новости о шагах по урелугированию спора с SEC, вторую — активность в мем-коинах. В Solana (-14,7%) на котировки продолжили довлеть скандалы вокруг «смешных монет».

Общий объем заблокированной стоимости (TVL) в DeFi-протоколах упал с $98,9 млрд до $92,4 млрд. Показатель в Ethereum-приложениях сократился c $53,4 млрд до $49,1 млрд.

Лидером остается Lido с показателем $16,9 млрд. Вторую строчку удерживает Aave ($16,7 млрд), третью — EigenLayer ($8,4 млрд).

Объем торгов на децентрализованных биржах (DEX) за последние 30 дней обвалился до $162,3 млрд. Доля EVM-платформ за последнюю неделю выросла до 39,2%. Uniswap осталась лидером с показателем в 32,6%, второе место занимает PancakeSwap (26,9%), в сети Solana основной оборот пришелся на Raydium (61,3%).

С 1 по 30 марта инвесторы вывели из BTC-ETF $696,8 млн.

Совокупный приток с момента одобрения продуктов уменьшился до $36,2 млрд. AUM продуктов практически не изменился, составив $94,4 млрд.

На IBIT от BlackRock приходится более половины показателя ($48,2 млрд). Вторую и третью строчку занимают FBTC от Fidelity ($16,5 млрд) и GBTC от Grayscale ($16,2 млрд).

Отток из ETH-ETF составил $409,8 млн. С момента запуска инструменты привлекли $2,41 млрд. AUM упал до $6,42 млрд.

Лидерами по привлеченным средствам выступают ETHE от Grayscale ($2,28 млрд) и ETHA от BlackRock ($2,24 млрд).

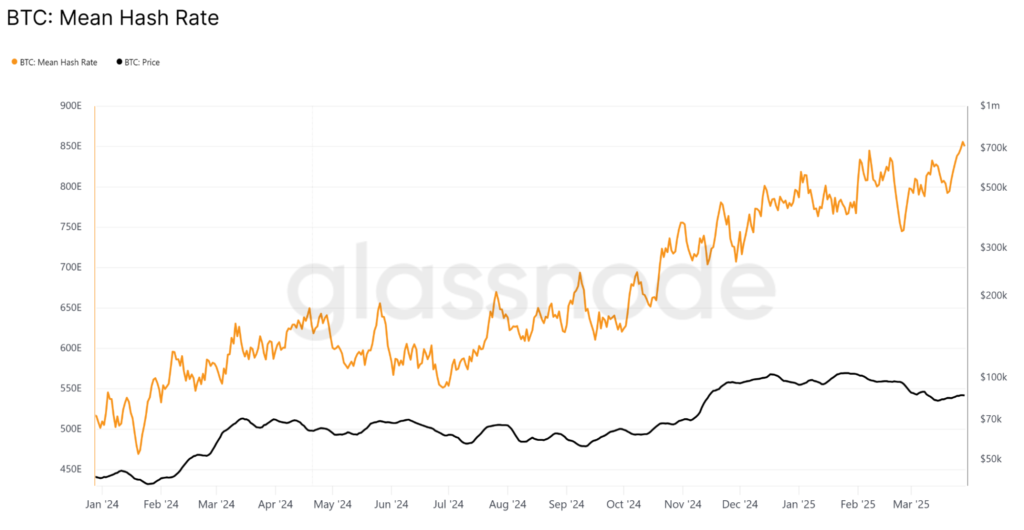

28 марта хешрейт биткоина (7 DMA) обновил исторический максимум на отметке 855,8 EH/s. Показатель неуклонно восстанавливался после локального дна в феврале.

Данные: Glassnode.

Данные: Glassnode.

В результате двух перерасчетов за месяц сложность майнинга оба раза выросла на 1,43% — 9 и 23 марта. Однако межблочный интервал стабильно остается ниже предусмотренных протоколом 10 минут. Согласно прогнозу, в результате следующего изменения метрика достигнет рекордной отметки в 115,54 Т.

На фоне ужесточения технических условий добычи и стагнации цены биткоина в диапазоне ниже $90 000 хешпрайс на протяжении большей части марта не превышал $50 за PH/s в сутки (Hashrate Index). Аналитики Bernstein снизили целевые цены на акции некоторых публичных майнеров на 2025 год.

Специалисты Coin Metrics назвали полученный добытчиками криптовалюты за первый квартал доход в размере свыше $3,6 млрд «здоровым» показателем.

По их мнению, участники индустрии пережили период стабилизации после состоявшегося в апреле 2024 года халвинга, «приспособившись к сокращению награды за блок и более жесткой марже».

В лучшем положении оказались майнеры с большей капитализацией. Они имели возможность перейти на более эффективное оборудование и развернуть его в регионах с дешевой электроэнергией, отметили эксперты. По их оценке, продажи биткоинов крупными игроками в первые три месяца года оставались относительно стабильными, тогда как со стороны более мелких компаний неуклонно росли.

В Coin Metrics указали на тревожную тенденцию сокращения доли транзакционных комиссий в выручке майнеров — за квартал она составила всего лишь 1,33%. В долгосрочной перспективе может потребоваться поиск путей дополнительного стимулирования добытчиков для их дальнейшего участия в поддержании безопасности сети, отметили эксперты.

Ужесточение экономических условий майнинга не отпугивает новых участников от входа в индустрию. Президент Беларуси Александр Лукашенко одобрил строительство дата-центров в Могилевской области. На их сооружение планируют направить 190 млн белорусских рублей (~$61 млн). Первый этап планируют завершить уже в 2025 году.

Правительство Пакистана изучает возможность сотрудничества с операторами майнинга для поглощения избытков электроэнергии в стране. Предполагается, что инициатива поможет привлечь иностранные инвестиции и снизить тарифную нагрузку на потребителей, сообщает TheMinerMag.

Очередной майнер-одиночка доказал, что успеха в майнинге можно добиться без значительных вложений. Пользователь пула CKPool добыл блок биткоина с помощью устройства стоимостью $299, заработав 3,15 BTC или ~$250 000. Его шансы были один на миллион.

Bitter продолжила борьбу за долю рынка оборудования для добычи биткоина. Базирующаяся в Сингапуре компания представила майнинговый чип третьего поколения SEAL03, продемонстрировавший в тестах энергоэффективность в 9,7 J/TH. Следом фирма запустила модификацию SEALMINER A2 Pro серийно выпускаемых установок с показателем 14,9 J/TH.

В Coin Metrics обратили внимание, что до 73% глобального хешрейта первой криптовалюты генерируют устройства от китайского производителя Bitmain. По оценке экспертов, в условия угрозы для цепочек поставок из-за растущей геополитической напряженности, это несет еще один риск для безопасности сети биткоина.

Английский представитель критической теории Марк Фишер, в эпоху Web 1.5 получивший известность как блогер k-punk, на одном из семинаров предложил студентам посмотреть старую рекламу фирмы Levi’s. Зрелище это и правда поучительное.

Ролик Levi’s Russia вышел в 1984 году и был адресован британской аудитории. Действие в нем разворачивается по другую сторону железного занавеса. Молодой человек проходит таможенный контроль, суровые советские досмотрщики открывают его чемодан и замечают модный журнал с Джеймсом Дином на обложке. На счастье героя, мимо проходит делегация во главе с важным генералом. Таможенник отвлекается, чтобы отдать честь, настроение его резко улучшается после встречи с вельможей, он закрывает чемодан, не окончив досмотр.

Молодой человек шагает по снегу через депрессивный спальный район, поднимается по лестнице в свою убогую квартирку (все это снималось, естественно, не в советской Москве, а в тэтчеровском Лондоне), с облегчением выдыхает и вываливает на стол содержимое багажа. На дне чемодана лежит то, чего не должны были увидеть таможенники: «Это синие джинсы. И это Levi’s».

«Ему даровано искупление (his life is redeemed) — он смог провезти Levi’s в Советский Союз», — комментирует Фишер.

Действительно, этот ролик весь пропитан какой-то специфической религиозностью. Взяв известный культ американских джинсов, распространенный в соцблоке, авторы рекламы разворачивают его в другую сторону. Они как будто указывают западному зрителю на его греховность: «Посмотри, неблагодарный. Люди готовы идти на великие жертвы, рисковать своей свободой ради того, что ты принимаешь как данность. У них есть того, чего нет у тебя: способности испытывать подлинную радость от обладания чем-то подлинно желанным. Покайся и ступай за новыми джинсами».

Наблюдения Фишера можно развить, указав на то, что заинтересовавшая его реклама пропитана не только религиозной атмосферой, дополненной тоталитарным антуражем. Главное чувство, которое она вызывает у зрителя, это ощущение опасности. В аэропорту диссидента-потребителя встречают вооруженные люди, таможеннику помогает человек в штатском (очевидно, сотрудник КГБ), и даже на лестничной площадке родного дома за ним подглядывает невидимый сосед. Опасность — это то, что делает заурядный товар чем-то большим, чем конечный продукт производства. По воле рекламщиков она встраивает предмет одежды в образ жизни, наполняет ее смыслом.

Так работает капиталистический реализм — явление, обнаруженное американским социологом Фредриком Джеймисоном, которое подробно раскрыл Фишер в одноименной книге. Сам термин очевидным образом отсылает к эстетико-идеологическому проекту Советского Союза. Социалистический реализм был чем-то намного большим, чем создание «новой пролетарской культуры».

Демонстрируя «идеальное будущее» с «совершенным человеком», он парализовал воображение, создавая единственный приемлемый канон не только художественного произведения, но самого образа мысли. Несмотря на свое название, соцреализм не имел ничего общего с действительностью. Потому за редчайшим исключением его произведения интересны лишь в контексте истории тоталитаризма, за пределами которого не могут восприниматься.

Используя всю мощь партийного аппарата и системного государственного насилия, соцреализм подменил собой действительность, заставил людей видеть то, чего нет — ну или убедительно притворяться, будто жизнь состоит из нескончаемого подъема целины, ежедневных полетов в космос и успешной борьбы с вредителями.

Так же устроен и капиталистический реализм. С советским предшественником-антагонистом его роднит нулевая терпимость к любым альтернативам, он пронизывает все сферы жизни, не зная государственных границ и прочих преград. Более того, если Фишер прав, после краха соцблока невозможно даже представить общественно-экономическое устройство, отличное от капиталистического. В самых разных видах оно проявляет себя даже в странах, декларирующих свою оппозицию к глобальному миру, будь то Иран, Куба или даже КНДР, буквально живущая не святым духом идей чучхе, а рынками разных оттенков черного и сложными теневыми отношениями внутри страны.

Наиболее наглядный пример того, как капиталистический реализм подчинил себе человеческое воображение, Фишер находит в массовой культуре. Музыканты больше не ищут новых средств выражения, предпочитая обращаться к фантомному прошлому — «ретро», кинематографисты снимают бесконечные ремейки, а медиафраншизы разрастаются до немыслимых масштабов, ничего не прибавляя к своему изначальному содержанию.

Но, что более тревожно, не только настоящее, но и будущее так же подчинено капиталистическом реализму. Произведения массового искусства, обращающиеся к футуристическим сюжетам, мрачны и депрессивны. Будущее, которое они рисуют, беспощадно к человеку. Если власть — то жестоких корпораций, если искусственный интеллект — то «Скайнет», если мир — то после ядерного или климатического апокалипсиса.

Киберпанк как жанр из предостережения писателей-гуманистов стараниями капиталистического реализма превратился в документальное кино о единственном возможном образе будущего. Нас не ждет ничего, кроме «Диснейленда со смертной казнью», и в этом парке аттракционов лучше быть конформистом, чтобы выжить. Вот в чем конечная цель капиталистического реализма, с которой он великолепно справляется — убедить каждого в том, что завтра его не ждет ничего, кроме опасности. Этот процесс Фишер называет приватизацией стресса — апофеозом уничтожения любых альтернатив текущей мировой системе.

Тревоги, депрессии, постоянные сомнения в том, что в будущем есть место человеку — вот чем питается капиталистический реализм, подобно страшному клоуну Пеннивайзу из литературных кошмаров Стивена Кинга. В этом главное отличие капитализма от остальных больших идеологий, позволившее ему выжить в мясорубке XX века: ему не страшны никакие потрясения. Он любит катастрофы и насыщается ими, становясь раз за разом сильнее.

К сожалению, Фишер покинул наш мир на самом интересном месте, добровольно уйдя из жизни в 2017 году. Ему бы наверняка было что сказать, например, о начавшейся в 2020 году пандемии коронавируса. Тогда многие с восторгом обнаружили, что больше не нужно ходить в опостылевший офис, вести светские беседы у кулера, соблюдать дресс-код, исповедовать лузерский культ пятницы с непременным коллективным похмельем в утро понедельника.

Людям показалось, будто на них свалилось неожиданное освобождение, теперь они хозяева своего времени и пространства. Вскоре, впрочем, выяснилось, что дистанционный рабочий день обладает удивительным свойством никогда не заканчиваться. Отныне коллеги и начальство на связи с вами в любое время суток, жизнь превратилась в бесконечный созвон, дом — в офисную ячейку.

Другой пример, который мы наблюдаем прямо сейчас — «трамповский шок», провоцирующий мировой поворот в сторону неомеркантилизма с непомерными торговыми пошлинами, игнорированием международных договоренностей и переходом национальных экономик на военные рельсы. Может показаться, что возникла тревожная ситуация для текущего миропорядка — бумажного тигра под названием «глобализм». Это, конечно, не так.

«США начали торговую войну с Канадой». «Трамп против Европы». «Китай жестко ответит США». Подобные заголовки создают иллюзию, будто государства капиталистического реализма и впрямь вовсю воюют друг с другом. Но если ознакомиться с деталями этой битвы, окажется, что подобные удары наносятся с избирательной силой — мягкие для национальных экономик, чрезвычайно болезненные для отдельных людей, в них занятых.

Когда Евросоюз громогласно объявляет о пошлинах на американский виски, речь идет лишь о бурбоне из Кентукки — депрессивного штата с высоким уровнем безработицы, который еще больше вырастет после вероятных сокращений на алкогольных фабриках. Когда Белый дом декларирует «войну» с Мексикой, под ней подразумеваются, например, дополнительные тарифы на компакт-диски с видеоиграми. В эпоху цифровой дистрибуции контента это удар едва ли существенный для студий и серьезный для работников, чье будущее и без того туманно.

И бурбон, и диски с видеоиграми — нишевые продукты, резкое подорожание которых заметят лишь их постоянные потребители. Национальные экономики вряд ли заметят, если они вовсе исчезнут с прилавков. Более того, государства капиталистического реализма от них только выиграют за счет новых пополнений в казну, в отличие от своих граждан. Институт мировой экономики Петерсона прогнозирует: введение пошлин на товары из Канады и Мексики увеличит расходы каждого домохозяйства в США на сумму от $1200 в год.

Таков капиталистический реализм — всесильный, потому что безальтернативный, и безальтернативный, потому что всесильный. Его политическая, социальная и экономическая власть держится на постоянном производстве опасных ситуаций. Если согласиться с Фишером и посмотреть его глазами на «децентрализованные финансы будущего», которые он не успел увидеть, станет понятнее разочарование, вновь и вновь охватывающее даже самых упорных энтузиастов.

Крипторынок и вообще блокчейн-индустрия благодаря своей скорости, технологичности и повышенной инклюзивности в сравнении с традиционными финансами склонен обострять и доводить до крайности любые явления «внешнего мира». Производство тревоги и опасности заметно даже в языке и концепциях, которыми мы ежедневно оперируем.

Так, не прижившийся на классическом фондовом рынке индекс страха и жадности стал привычным инструментом криптотрейдеров и аналитиков. Его используют так активно, что кажется, будто за пределами двух крайне деструктивных чувств, давших ему название, жизни попросту не существует.

Перекочевавшее из TradFi мышление циклами на крипторынке также доведено до предела — настолько, что невротические метания между «бычкой» и «медвежкой» всерьез напоминают биполярное аффективное расстройство, поразившее не отдельного человека, а целое сообщество.

Даже искусственный интеллект, «бездушная машина», вместо упрощения взаимодействия с цифровыми финансами участвует в еще большей невротизации своего «хозяина» — полностью в согласии с духом капиталистического реализма. Ты пользуешься ИИ-агентами? Обязательно попробуй: они не спят, не делают перерывов на обед и могут совершать миллион сделок в секунду. Без них ты окажешься на обочине рынка, требующего непрерывного ускорения ради ускорения, увеличения объемов торгов ради увеличения объемов торгов.

Процесс этот не предполагает завершения, потому что будущее в такой картине мира не наступит никогда. Сегодня светлым будущим тебе кажется биткоин по $150 000, потом — по $500 000, затем Роберт Кийосаки за тебя начнет мечтать о миллионе. Если ты, конечно, не из тех утопистов, которые верят в мантру «1 BTC = 1 BTC».

В общем, мы сами создаем себе опасности куда более серьезные, чем кризисы с падением бирж и крупными хакерскими атаками. Крипторынок как небольшой, но ярчайший элемент капиталистического реализма выживет и окрепнет при любых обстоятельствах, в отличие от отдельных его участников. Недаром все чаще появляются вроде бы курьезные, а на самом деле шокирующие сообщения об очередном самоубийстве трейдера, слившего все состояние в какой-нибудь «политический» токен. Подобные печальные события из отдельных инцидентов неизбежно станут повседневностью — в извращенной логике капиталистического реализма лучше быть мертвым, чем неуспешным. Если хочешь жить, знай свое место в этом парке опасных аттракционов и будь экономически активнее, чтобы получить шанс на спасение.

Однако у блокчейн-индустрии все же есть серьезное преимущество над традиционными финансами — в силу своей молодости она еще не успела растратить остатки воображения. Она пока что способна мыслить утопически, а значит дает простор для тех, кто все же не теряет надежды застать реальное, а не вечно отложенное посткапиталистическое будущее.

Фишер, полуслучайно ставший центральным героем нашей сегодняшней дацзыбао, незадолго до смерти пытался преодолеть тотальную депрессию миропорядка, предлагая вместо негативного позитивный проект посткапитализма, в шутку названный «кислотным коммунизмом». Под ним он, в частности, подразумевал «слияние классового сознания, социал-феминистского роста самосознания и психоделической культуры». Проще говоря, расширение воображения в сторону утопии — тем более реальной, чем она невозможнее.

Важной идеей на этом пути для Фишера было повсеместное введение безусловного базового дохода (ББД) как средства освобождения человека от плохо оплачиваемого рутинного труда. Его идея предельно ясна: имея стабильный неотчуждаемый (и всеобщий) доход, люди дважды подумают о том, сколько на самом деле стоит «низкоквалифицированный», но оттого не менее тяжелый труд. Избавившись от тревоги как нормы, от опасений по поводу завтрашнего дня, человек получит пространство для творчества и воображения, преодолеет депрессию и пассивность, станет активным субъектом — в том числе экономическим.

У ББД есть множество сторонников и противников, поддерживающих либо критикующих концепцию исходя из ее финансовой целесообразности. Но, развивая наблюдения Фишера, хочется скорее объяснить, почему эта концепция не может быть воплощена в рамках государственного капиталистического реализма. Дело в том, что ББД как любой позитивный утопический проект нарушает логику производства опасности, на котором держится капиталистический реализм. Одного этого достаточно, чтобы ни одно, даже самое «социальное» государство не решилось на подобный шаг.

Безусловный базовый доход — всего лишь отдельный пример того, что помыслить альтернативу капиталистическому реализму все-таки можно, и для этого есть все ресурсы, важнейшим из которых является человеческое воображение.

Чем охотнее комьюнити принимает идеологии и идеологемы капиталистического реализма и отказывается от экономических теорий, объявленных «маргинальными», тем больше будет вокруг нас опасности. И наоборот — чем активнее мы будем стремиться к производству «абсурдных», «безумных», «нереализуемых» проектов, тем дальше мы отодвинемся от черно-белого, пронизанного страхом и жадностью кошмара из рекламы Levi’s.

Безопасность — это утопия. Стремитесь мыслить утопически.

Товарищ 93

Март ознаменовался чередой открытий, обновлений и улучшений различных ИИ-продуктов. Стартап xAI Илона Маска занимал доминирующую роль в инфополе.

В середине марта компания купила Hotshot — фирму, которая разрабатывает инструменты на базе искусственного интеллекта для генерации видео по аналогии с Sora от OpenAI. Маск отметил, что «скоро появится крутой видео-ИИ».

Способность Grok публично отвечать в X привела к созданию ряда токенов, а сам чат-бот даже начал зарабатывать на этом. ИИ собрал более $270 000 в виде комиссий благодаря новому криптоактиву, созданному через другого цифрового помощника Bankr.

Позже Grok появился в Telegram. Произошло это на фоне преодоления мессенджером планки в 1 млрд активных пользователей в месяц, с чем Маск поздравил Павла Дурова.

В конце месяца американский миллиардер сообщил о покупке X у самого себя — xAI приобрел соцсеть в рамках сделки по объединению фирм. Оценка ИИ-стартапа составила $80 млрд, X — $33 млрд ($45 млрд за вычетом $12 млрд долга). Сделка подразумевает обмен акций X и xAI на долю в новой холдинговой компании под названием xAI Holdings Corp.

Такое решение имеет ряд преимуществ:

Параллельно с этим конкурент xAI — стартап OpenAI — добавил в ChatGPT возможность генерации изображений на базе модели GPT-4o. Ранее она использовалась для текста, а для создания картинок в чат-боте применялась модель DALL-E 3.

Пользователи отметили высокое качество работ и массово начали создавать картинки в аниме-стиле Ghibli — легендарной японской студии, основанной в 1985 году. Это привело к тому, что OpenAI пришлось ввести временные ограничения скорости.

В начале марта руководитель отдела по разработке Sora Рохан Сахай сообщил, что стартап Сэма Альтмана планирует интегрировать видеогенератор в ChatGPT. Однако точных сроков реализации не озвучил.

Тем временем собственную ИИ-модель для преобразования изображений в видео уже выпустила китайская технологическая компания Tencent. Инструмент позволяет превратить статичную фотографию в видеоклип с разрешением 720p и продолжительностью до 129 кадров (около пяти секунд) с помощью промптов.

Some test on HunyuanVideo I2V model for on local RTX 4090 24GIf not dynamic movement, performance is fine. pic.twitter.com/3fBfLMuwZp

— TTPlanet (@ttplanet) March 10, 2025Ажиотаж также возник из-за появления ИИ-агента Manus. Новый китайский помощник привлек внимание как внутри страны, так и за рубежом благодаря своей способности эффективно решать широкий спектр практических задач.

Manus позиционируется как «ИИ-агент общего назначения», способный бронировать поездки, анализировать акции, сравнивать страховые полисы и выполнять ряд других заданий.

OpenAI рекомендовала правительству США запретить ИИ-модели китайской лаборатории DeepSeek, поскольку проект «субсидируется государством» и «контролируется им».

Утверждается, что продукты компании, в том числе нашумевшая нейросеть R1, небезопасны и «выполняют требования китайского правительства о предоставлении пользовательских данных».

Параллельно с этим стало известно, что после резкого взлета популярности ИИ-моделей DeepSeek на компанию обратили внимание власти Китая. Сотрудники работают в новых, более жестких условиях — у некоторых забрали паспорта и запретили выезд за границу.

Меры направлены на предотвращение утечки «конфиденциальной информации, которая может составлять коммерческую или даже государственную тайну».

Это не мешает лаборатории выпускать новые продукты. Ближе к концу месяца фирма представила крупное обновление для своей языковой модели V3.

Новая версия нейросети улучшена в областях рассуждений, программирования и письма. Она обходит предшественника и решения от конкурирующих компаний в ряде бенчмарков.

В марте в сеть утекла база данных, которая загружена в сложную большую языковую модель (LLM) для автоматической фильтрации «чувствительного» для китайского правительства контента. Затронутые темы выходят далеко за пределы традиционных табу вроде событий на площади Тяньаньмэнь и охватывают 133 000 примеров.

Среди них:

Исследователь из Калифорнийского университета в Беркли Сяо Цян после ознакомления с документом подчеркнул желание властей применять LLM для усиления репрессий.

«В отличие от традиционных механизмов цензуры, которые полагаются на человеческий труд для фильтрации по ключевым словам и ручной проверки, обученный таким инструкциям LLM значительно повысит эффективность и детализацию государственного контроля информации», — сказал он.

Ряд ИИ-новшеств представила корпорация Google. Среди них:

В середине марта Nvidia провела ежегодную конференцию GTC, на которой показала ряд новых продуктов: процессоры для создания и запуска ИИ-моделей Blackwell Ultra и Vera Rubin, движок для моделирования движения роботов, новые настольные компьютеры на базе своих чипов и другие.

Семейство чипов Blackwell Ultra выпустят во второй половине 2025 года. Vera Rubin ожидается в следующем году. Новая система, названная в честь астронома Веры Рубин, состоит из двух компонентов: центрального процессора (CPU) под названием Vera и GPU — Rubin.

Nvidia впервые сама спроектировала дизайн CPU на базе ядра Olympus. Благодаря новому решению Vera в два раза быстрее по сравнению с прошлогодними чипами Grace Blackwell.

Фирма сотрудничает с Disney Research и Google DeepMind в разработке Newton — физического движка для моделирования движений роботов в реальных условиях.

Disney первой применит инструмент для своих развлекательных ботов нового поколения, таких как BDX, вдохновленных «Звездными войнами». Один из них ходил по сцене вместе с Дженсен Хуангом во время презентации.

Отдельно Nvidia анонсировала выпуск модели Groot N1, которую она называет «основой ИИ для гуманоидной робототехники». В ней реализована «двухсистемная архитектура» для «быстрого и медленного мышления», вдохновленная когнитивными процессами человека.

Китай не отстает от остального мира не только в искусственного интеллекта, но и в области робототехники. В середине марта UBTech Robotics представила человекоподобного робота за 299 000 юаней ($41 200).

Его высота составляет 1,7 метра, и он способен передвигаться со скоростью до 10 км/ч. Tien Kung Xingzhe легко адаптируется к различным поверхностям — от склонов и лестниц до песка и снега, сохраняя плавность движений и обеспечивая устойчивость при столкновениях и внешних помехах.

Робот предназначен для исследовательских задач, требующих повышенной прочности и устойчивости.

Тем временем основанная экс-сотрудником Huawei Пэн Чжихуэйем фирма Agibot запустила ИИ-модель Genie Operator-1 (GO-1) для гуманоидных роботов. Она предназначена для использования в качестве мозга и позволяет быстро понимать и выполнять задачи.

В начале марта австралийская компания Cortical Labs начала продажи «первого в мире биологического компьютера» CL1, который объединяет клетки человеческого мозга с кремниевым оборудованием для создания нейронных связей.

Фирма представила систему под названием «синтетический биологический интеллект» (SBI). В ней нейронные сети из человеческих клеток формируются на кремниевом чипе, представляя собой «постоянно развивающийся органический компьютер». Он позволяет «запускать код прямо на реальных нейронах и решать самые сложные современные задачи».

Во второй половине месяца шведский ИИ-стартап IntuiCell создал собаку-робота по имени Luna с функциональной цифровой нервной системой. Она способна обучаться и адаптироваться по аналогии с людьми и животными, заявляет компания.

Swedish AI startup IntuiCell says it has created a robot dog named Luna that has a functional digital nervous system capable of learning and adapting like humans and many animals https://t.co/5Wz0ExSrR4 pic.twitter.com/oFEGxZMxYO

— Reuters (@Reuters) March 20, 2025Устройство позиционируется как один из первых случаев применения физического ИИ-агента, который может принимать решения и осуществлять действия для достижения конкретных целей, а не просто выполнять узкие задачи или генерировать контент.

Несмотря на попытки объединить живые клетки организмов с машинами, искусственный интеллект никогда не станет сознательным существом из-за отсутствия стремлений, которые присущи человеку и другим биологическим видам. Такое заявление сделал соучредитель Polygon и ИИ-компании Sentient Сандип Наивал.

Эксперт не считает возможным наступление конца света из-за обретения сознания искусственным интеллектом и захвата власти над человечеством.

Наилвал критически отнесся к теории, согласно которой разум возникает случайно в результате сложных химических взаимодействий или процессов. Хотя они могут приводить к появлению сложных клеток, о возникновении сознания речь не идет, отметил предприниматель.

7 марта президент США Дональд Трамп подписал указ о создании стратегического биткоин-резерва. Документ предусматривает хранение активов, конфискованных Минфином в рамках уголовных и гражданских дел.

Данные: X-аккаунт специального советника по ИИ и криптовалютам Дэвида Сакса.

«За последние десять лет федеральное правительство продало около 195 000 BTC, выручив $366 млн. Если бы эти активы удерживали, сейчас их стоимость превысила бы $17 млрд», — заявил Сакс.

Продажа криптовалюты из нового фонда запрещена — она будет использоваться как средство долгосрочного хранения национальных активов. Другие федеральные ведомства изучат возможность передачи принадлежащих им биткоинов в общий резерв. Инициатива направлена на укрепление статуса США как мирового криптоцентра.

В США представят законопроект для защиты биткоин-резерва от отмены